來源:生態(tài)環(huán)境部

建筑領(lǐng)域首個CCER方法學(xué)征求意見!建筑降碳變現(xiàn)法治化邁出關(guān)鍵一步

10月13日,《溫室氣體自愿減排項目方法學(xué) 既有公共建筑圍護結(jié)構(gòu)與供暖通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)能效提升(征求意見稿)》(以下簡稱“方法學(xué)”)發(fā)布,這標志著我國在推動建筑領(lǐng)域節(jié)能降碳方面邁出了關(guān)鍵而堅實的一步。可以預(yù)見,它將不僅僅是一份技術(shù)性文件,更是一個強有力的政策杠桿,對我國建筑行業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型具有里程碑式的重大意義。

靶向關(guān)鍵領(lǐng)域,釋放巨大減排潛力

方法學(xué)精準地將目標鎖定在公共建筑的能耗核心——圍護結(jié)構(gòu)與供暖通風(fēng)空調(diào)(HVAC)系統(tǒng)。這并非無的放矢,而是基于對我國能源消耗結(jié)構(gòu)的深刻洞察。

根據(jù)《2024 中國城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳排放研究報告》,我國建筑能耗占全國能源消耗總量的44.8%,其中公共建筑能耗又占建筑總能耗的36.43%。而在這之中,供暖通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)的能耗占比高達約40%,是名副其實的“碳排放大戶”。

方法學(xué)指出,圍護結(jié)構(gòu)熱工性能提升與HVAC系統(tǒng)改造這兩項措施的節(jié)能降碳貢獻率可接近80%。通過激勵這些高潛力領(lǐng)域的改造項目,方法學(xué)為實現(xiàn)可觀的溫室氣體減排量開辟了清晰路徑。據(jù)估算,到2030年,該方法學(xué)支持的項目年減排量可達約80萬噸二氧化碳,到2035年更可增至約160萬噸。這不僅是數(shù)字上的成就,更是對國家“雙碳”目標的有力支撐。

創(chuàng)新激勵機制,破解市場推廣難題

長期以來,既有建筑節(jié)能改造面臨著“叫好不叫座”的困境,其核心癥結(jié)在于投資成本高、回收周期長。方法學(xué)敏銳地捕捉到這一市場痛點,并提出了極具創(chuàng)新性的解決方案。

核心突破:額外性免予論證

方法學(xué)及其編制說明指出,其支持的技術(shù)措施,如更換外墻保溫、更換高效冷水機組等,投資回收期長達8年至20年,在沒有額外激勵的情況下不具備財務(wù)吸引力。因此,方法學(xué)提出了一個顛覆性的激勵措施:對符合適用條件的項目,其額外性免予論證。

這一規(guī)定極大地降低了項目開發(fā)的門檻和不確定性,將CCER(國家核證自愿減排量)收益直接轉(zhuǎn)化為項目可預(yù)期的經(jīng)濟回報,有效彌補了節(jié)能改造的投資缺口。這相當(dāng)于為高成本、高影響力的深度節(jié)能改造技術(shù)進入市場鋪平了道路。

設(shè)定高標準門檻,確保減排“含金量”

在提供強大激勵的同時,方法學(xué)通過設(shè)定嚴格的適用條件,確保了項目質(zhì)量和減排量的真實性、有效性,防止市場出現(xiàn)“劣幣驅(qū)逐良幣”的現(xiàn)象。

前置節(jié)能標準: 要求項目改造前的建筑節(jié)能設(shè)計符合《公共建筑節(jié)能設(shè)計標準》(GB 50189)或《建筑節(jié)能與可再生能源利用通用規(guī)范》(GB 55015)。這一“高門檻”避免了對本身設(shè)計水平低下的建筑進行簡單改造即可獲得高額減排收益的不公平現(xiàn)象,確保激勵流向真正追求能效“優(yōu)上加優(yōu)”的項目。

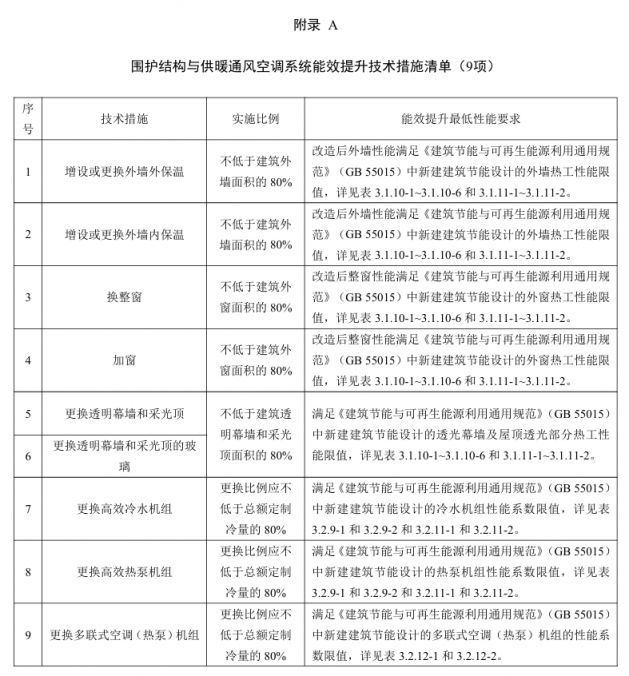

聚焦先進技術(shù): 項目必須至少采用附錄A中列出的9項先進技術(shù)措施之一,如更換高效冷水機組、更換多聯(lián)式空調(diào)機組等,并滿足相應(yīng)的實施比例和性能提升要求,能夠真正推動先進節(jié)能技術(shù)的應(yīng)用和普及。

規(guī)范運行條件:要求建筑在基準期和計入期內(nèi)功能一致,且基準期每月使用時間不少于160小時,排除了因建筑功能改變或極端閑置情況導(dǎo)致的減排量失真問題。

數(shù)據(jù)質(zhì)量保障,構(gòu)建可信賴的監(jiān)測體系

碳交易的核心是信任,而信任的基石是真實、準確、可追溯的數(shù)據(jù)。方法學(xué)為此構(gòu)建了一套嚴密的質(zhì)量保障體系。

方法學(xué)最核心的質(zhì)量保障措施是:要求項目監(jiān)測數(shù)據(jù)自基準期開始之日起,必須與全國碳市場管理平臺實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng),并且減排量核算的起始時間必須在成功聯(lián)網(wǎng)之后。

這一要求帶來了多重意義:

提升透明度與可追溯性: 實時、自動上傳的數(shù)據(jù)使得項目能耗情況一目了然,難以篡改,從源頭上保障了數(shù)據(jù)的真實性。

降低核查成本與難度: 第三方審定與核查機構(gòu)及政府監(jiān)管部門可以遠程在線監(jiān)管和核對數(shù)據(jù),極大地提升了工作效率和監(jiān)管力度。

避免數(shù)據(jù)造假: 通過技術(shù)手段最大程度地杜絕了人為干預(yù)和數(shù)據(jù)造假的可能性,維護了CCER市場的公信力和健康發(fā)展。

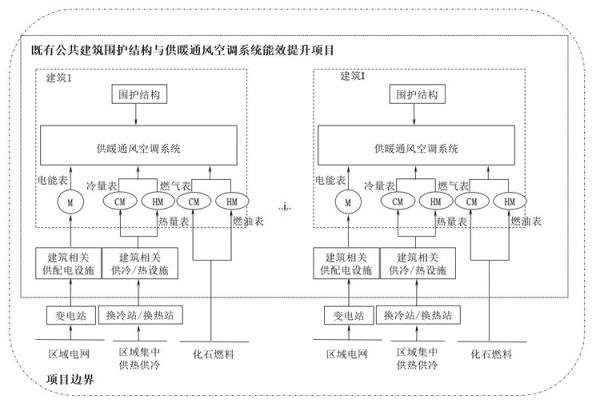

圖1:項目監(jiān)測點布置示意圖,展示了電能表、熱量表等計量儀表在系統(tǒng)中的關(guān)鍵位置。

優(yōu)化項目開發(fā)模式,提升規(guī)模化經(jīng)濟效益

考慮到單個建筑的節(jié)能改造項目減排量可能有限,導(dǎo)致其開發(fā)CCER的經(jīng)濟性不足,方法學(xué)在設(shè)計上充分體現(xiàn)了靈活性和可操作性。

方法學(xué)允許同一項目申請主體將位于同一省(自治區(qū)、直轄市)內(nèi)的多個公共建筑打包,作為一個項目進行開發(fā)和申請。這一“捆綁”模式的意義在于:

提升項目規(guī)模效益: 聚合多個小型項目的減排量,使其整體達到具有經(jīng)濟可行性的規(guī)模(年減排量上限為6萬噸二氧化碳),從而吸引更多市場主體參與。

降低管理與核查成本: 針對多建筑項目,方法學(xué)設(shè)計了科學(xué)的抽樣核查方案(如超過5棟建筑時,采用“5 + √(I-5)”的抽樣量),在保證核查有效性的前提下,降低了現(xiàn)場走訪的成本和復(fù)雜性。

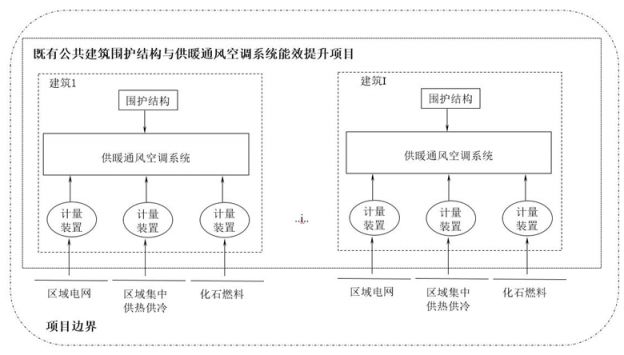

圖2:項目邊界示意圖,直觀展示了單個或多個建筑如何被納入統(tǒng)一的項目邊界內(nèi)進行管理。

結(jié)論

綜上所述,《溫室氣體自愿減排項目方法學(xué) 既有公共建筑圍護結(jié)構(gòu)與供暖通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)能效提升(征求意見稿)》是一項精心設(shè)計、意義深遠的政策創(chuàng)新。它通過“高標準準入 + 強激勵引導(dǎo) + 嚴數(shù)據(jù)監(jiān)管 + 活項目模式”的組合拳,精準地解決了既有公共建筑節(jié)能改造的市場失靈問題。這不僅為建筑領(lǐng)域的深度脫碳提供了清晰、可行的路線圖,更為重要的是,它建立了一個能夠有效引導(dǎo)社會資本流向綠色低碳領(lǐng)域的市場化機制。該方法學(xué)的落地與推廣,必將極大促進先進節(jié)能技術(shù)的應(yīng)用,加速我國建筑行業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型,為實現(xiàn)“雙碳”目標貢獻關(guān)鍵力量。

特別聲明:本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載的所有內(nèi)容,均已署名來源與作者,版權(quán)歸原作者所有,若有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除。凡來源注明低碳網(wǎng)的內(nèi)容為低碳網(wǎng)原創(chuàng),轉(zhuǎn)載需注明來源。

-

1

-

2

-

3

-

4

-

5

-

6

-

7

-

8

-

9